- 首頁

- 關於帝門

- 實績介紹

《河流-新亞洲藝術‧台北對話》

- 展覽時間:1997年10月04日至11月02日

- 展覽地點:帝門藝術教育基金會、台北縣立文化中心、伊通公園、竹圍工作室

- 出版日期:中華民國87年4月初版

- ISBN 957-02-1361-2(平裝)

指導單位:行政院文化建設委員會(現文化部)

主辦單位:台北縣政府

承辦單位:台北縣立文化中心、帝門藝術教育基金會

贊助單位:亞洲文化協會/美國、交流協會/日本、資生堂/日本、香港藝術發展局/香港

參展藝術家:

國內/陶亞倫、陳志誠、晶矽族群、顧世勇、林慧如、季鐵男、徐瑞憲、王文志、林漢鼎、非常廟(劉時棟、周成樑、陸培麟)

國外/池田一(日本)、Vu Dan Tan(越南)、王純杰(香港)、于逸堯(香港)、蔡仞姿(香港)、Montien Boonma(泰國)、Sid G. Hildawa(菲律賓)

說明

石瑞仁/1997北縣美展總策畫人

在人類的文明發展過程中,河流一直扮演著相當重要的角色。河流形塑了自然界的基本生態環境,也孕育出了人類最初的部落文明。她是活絡大地生機的神經和血脈,也是歷史最悠久,功能最多元的一種人際溝通網路。靠著河流的指引,原始封閉的地區部落逐漸發現到許許多多「他者」的存在;藉由河流的聯繫,異地的社會文明開始了物質的交換,也發展出了精神的對話。綜合看來,河流的本質乃是生養創造與流通交換,她的精神歸屬既是在地的也是跨地域的。她不只是擴充人類知識見聞的一種硬體管道,本身更是產生各種神話傳奇的共享軟體。說河流是人類發展理性、寄託情感與創造想像的搖籃母床,實是一點也不為過的。

「河流 — 新亞洲藝術‧台北對話」展,是從地方性的「台北縣美展」脫胎出來的一場國際藝術對話活動。基本上,本展覽延續了1994年以來北縣美展所揭櫫的省思精神,旨在以淡水河為基本方位,鼓勵藝術創作者從歷史文化/當代生活/自然環境等不同的面向去詮現河流的人文意義。特別的是,在規畫今年的展覽時,我們決定把原先的在地藝術盛會,進一步開放成為讓亞洲區域文明互相對話的一個實驗舞台。我們以「河流」為參考主題,邀請香港、日本、越南、泰國、菲律賓等地的藝術家來台和本地藝術家一齊創作,藉此再探河流與人類的親蜜關係,刺激國人重新觀想本地河流的存在和意義,並進一步擴充之為對於其它文明河系的積極了解和相互鑑照。

舉辦「河流 — 新亞洲藝術‧台北對話」展的基本動機是,相信日漸走向國際化的台北大都會,也可以成為台灣和鄰國文化相互沖激交流的一個新河口地帶。希望藉著這類展覽的舉行,讓源自本土與亞洲鄰國的藝術活水在此沖積,沉澱出可以豐富當代人文景觀,營養本地藝術田野的有機沃土。規畫之初,我們希望展覽本身的運作和呈現也能夠演示這個理念。為此,我們決定突破「台北縣美展」的地方行政限制,試著以生活在淡水河域的全體民眾做為訴求對象,準備讓參展作品分佈在包括台北縣/市轄區的幾個藝術空間同時出現,並藉此在官方體制、民間機構與邊緣團體之間建立一種良性互動的展覽合作模式。要之,今年的「台北縣美展」不妨說是蜿蜒流經台北縣市的淡水河的一個化身,而做為本次展出場地的台北縣立文化中心、帝門藝術教育基金會、伊通公園及竹圍工作室等,也可視同為淡水河系的四道河口。在這些河口,我們讓主/客藝術家的作品穿插對照,讓他們互相激盪,期望觀眾在巡遊這四個不同屬性的展出現場,觀賞台灣與鄰區的創作對話後,對各個作品的質趣表現與其背景文化的黏扣關係,能夠有一些新的感悟和發現。

在這次展出中,台灣藝術家陶亞倫、陳志誠、徐瑞憲、季鐵男、林慧修、顧世勇、林慧如、王文志等八人的裝置作品將在上述的四個室內展場中,分別與來自香港(于逸堯、王純杰、蔡仞姿),泰國(Montien Boonma),菲律賓(Sid G. Hildawa)及越南(Vu Dan Tan)的六人作品展開對話。另外,來自日本的池田一除將以行動/影像記錄來和台灣的「非常廟」團體(劉時棟,陸培麟,周成樑)進行觀念切磋外,他的戶外裝置也將和台灣藝術家林漢鼎的景觀作品在竹圍的淡水河畔相互印證。再次強調,對於作品與場地的安排設想,我們希望展現的是一種「對話的效果」而不是「競爭的氣氛」;主/客藝術家除了可以盡情的表達自我之外,也有充份的機會去傾聽別人的心聲。我們更希望,在這些旨在觀摩互動的藝術現場,由於本地觀眾的參與加入,可以導引出一種區域文化對話的深度與熱度。

展出地點及作品:

•帝門藝術教育基金會 Dimension Endowment of Art

晶矽族群─流光似水

林慧如─一些關於河流的座右銘

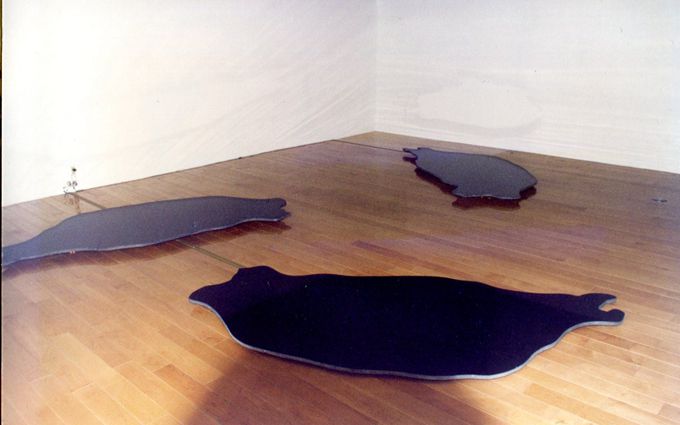

顧世勇─漂島

Montien Boonma(泰國)─漂浮的房子

•台北縣立文化中心 Taipei County Cultural Center

陳志誠─身體皮層 — 河流

陶亞倫─河戀

王純杰(香港)─水中的五堵牆

Vu Dan Tan(越南)─一個河流公民的生命

•伊通公園 IT Park Gallery

季鐵男─資訊之河

徐瑞憲─生命之河系列2 — 傾聽河流的心跳

于逸堯(香港)─下流

Sid G. Hildawa(菲律賓)─河流母親

•竹圍工作室 The Bamboo Curtain Studio

王文志─防洪計劃

蔡仞姿─寶島文化之旅之尋寶遊戲

池田一─水之方舟計劃

林漢鼎─植物的臍帶

•淡水河域 Tamsui River Bank

劉時棟、周成樑、陸培麟─流—找到源頭,才有搞頭

出版品 「河流-新亞洲藝術‧台北對話」,1997台北縣美展專刊River:New Asian Art-A Dialogue in Taipei

主辦單位:台北縣政府

承辦單位:台北縣立文化中心、帝門藝術教育基金會

贊助單位:亞洲文化協會/美國、交流協會/日本、資生堂/日本、香港藝術發展局/香港

參展藝術家:

國內/陶亞倫、陳志誠、晶矽族群、顧世勇、林慧如、季鐵男、徐瑞憲、王文志、林漢鼎、非常廟(劉時棟、周成樑、陸培麟)

國外/池田一(日本)、Vu Dan Tan(越南)、王純杰(香港)、于逸堯(香港)、蔡仞姿(香港)、Montien Boonma(泰國)、Sid G. Hildawa(菲律賓)

說明

石瑞仁/1997北縣美展總策畫人

在人類的文明發展過程中,河流一直扮演著相當重要的角色。河流形塑了自然界的基本生態環境,也孕育出了人類最初的部落文明。她是活絡大地生機的神經和血脈,也是歷史最悠久,功能最多元的一種人際溝通網路。靠著河流的指引,原始封閉的地區部落逐漸發現到許許多多「他者」的存在;藉由河流的聯繫,異地的社會文明開始了物質的交換,也發展出了精神的對話。綜合看來,河流的本質乃是生養創造與流通交換,她的精神歸屬既是在地的也是跨地域的。她不只是擴充人類知識見聞的一種硬體管道,本身更是產生各種神話傳奇的共享軟體。說河流是人類發展理性、寄託情感與創造想像的搖籃母床,實是一點也不為過的。

「河流 — 新亞洲藝術‧台北對話」展,是從地方性的「台北縣美展」脫胎出來的一場國際藝術對話活動。基本上,本展覽延續了1994年以來北縣美展所揭櫫的省思精神,旨在以淡水河為基本方位,鼓勵藝術創作者從歷史文化/當代生活/自然環境等不同的面向去詮現河流的人文意義。特別的是,在規畫今年的展覽時,我們決定把原先的在地藝術盛會,進一步開放成為讓亞洲區域文明互相對話的一個實驗舞台。我們以「河流」為參考主題,邀請香港、日本、越南、泰國、菲律賓等地的藝術家來台和本地藝術家一齊創作,藉此再探河流與人類的親蜜關係,刺激國人重新觀想本地河流的存在和意義,並進一步擴充之為對於其它文明河系的積極了解和相互鑑照。

舉辦「河流 — 新亞洲藝術‧台北對話」展的基本動機是,相信日漸走向國際化的台北大都會,也可以成為台灣和鄰國文化相互沖激交流的一個新河口地帶。希望藉著這類展覽的舉行,讓源自本土與亞洲鄰國的藝術活水在此沖積,沉澱出可以豐富當代人文景觀,營養本地藝術田野的有機沃土。規畫之初,我們希望展覽本身的運作和呈現也能夠演示這個理念。為此,我們決定突破「台北縣美展」的地方行政限制,試著以生活在淡水河域的全體民眾做為訴求對象,準備讓參展作品分佈在包括台北縣/市轄區的幾個藝術空間同時出現,並藉此在官方體制、民間機構與邊緣團體之間建立一種良性互動的展覽合作模式。要之,今年的「台北縣美展」不妨說是蜿蜒流經台北縣市的淡水河的一個化身,而做為本次展出場地的台北縣立文化中心、帝門藝術教育基金會、伊通公園及竹圍工作室等,也可視同為淡水河系的四道河口。在這些河口,我們讓主/客藝術家的作品穿插對照,讓他們互相激盪,期望觀眾在巡遊這四個不同屬性的展出現場,觀賞台灣與鄰區的創作對話後,對各個作品的質趣表現與其背景文化的黏扣關係,能夠有一些新的感悟和發現。

在這次展出中,台灣藝術家陶亞倫、陳志誠、徐瑞憲、季鐵男、林慧修、顧世勇、林慧如、王文志等八人的裝置作品將在上述的四個室內展場中,分別與來自香港(于逸堯、王純杰、蔡仞姿),泰國(Montien Boonma),菲律賓(Sid G. Hildawa)及越南(Vu Dan Tan)的六人作品展開對話。另外,來自日本的池田一除將以行動/影像記錄來和台灣的「非常廟」團體(劉時棟,陸培麟,周成樑)進行觀念切磋外,他的戶外裝置也將和台灣藝術家林漢鼎的景觀作品在竹圍的淡水河畔相互印證。再次強調,對於作品與場地的安排設想,我們希望展現的是一種「對話的效果」而不是「競爭的氣氛」;主/客藝術家除了可以盡情的表達自我之外,也有充份的機會去傾聽別人的心聲。我們更希望,在這些旨在觀摩互動的藝術現場,由於本地觀眾的參與加入,可以導引出一種區域文化對話的深度與熱度。

展出地點及作品:

•帝門藝術教育基金會 Dimension Endowment of Art

晶矽族群─流光似水

林慧如─一些關於河流的座右銘

顧世勇─漂島

Montien Boonma(泰國)─漂浮的房子

•台北縣立文化中心 Taipei County Cultural Center

陳志誠─身體皮層 — 河流

陶亞倫─河戀

王純杰(香港)─水中的五堵牆

Vu Dan Tan(越南)─一個河流公民的生命

•伊通公園 IT Park Gallery

季鐵男─資訊之河

徐瑞憲─生命之河系列2 — 傾聽河流的心跳

于逸堯(香港)─下流

Sid G. Hildawa(菲律賓)─河流母親

•竹圍工作室 The Bamboo Curtain Studio

王文志─防洪計劃

蔡仞姿─寶島文化之旅之尋寶遊戲

池田一─水之方舟計劃

林漢鼎─植物的臍帶

•淡水河域 Tamsui River Bank

劉時棟、周成樑、陸培麟─流—找到源頭,才有搞頭

出版品 「河流-新亞洲藝術‧台北對話」,1997台北縣美展專刊River:New Asian Art-A Dialogue in Taipei

相關圖片